“整体备案数量回升

特证市场潜力初显”

编者按:

改变很难,但不变更难。

在消费升级与个性化需求并行的时代背景下,化妆品行业正经历深刻变革。国内外品牌纷纷加速创新步伐,通过产品升级与精准营销,在激烈的市场竞争中寻求突破。

国家药监局显示,2025年6月化妆品备案总数达19189件,相较于5月(17604件),备案数量增加8.26%,市场回升态势凸显。国产非特化妆品的备案数量占比96.5%,国产特殊化妆品备案占比2.24%,相比以往有较大提高,这展现了国内品牌方的双线发展战略:在深耕清洁、保湿等基础产品的同时,加大在染发、防晒、美白等特殊用途化妆品领域的研发投入,向中高端市场稳步迈进。

为深入解析行业趋势,中国香妆协会产业研究中心联合《中国香妆》与《用户说》两大权威平台,基于2025年6月备案数据开展专项研究,联合发布本期成分原料洞察。本期将从6月备案产品的变化趋势、备案成分、主要功效出发,为行业参与者提供科学的决策依据,助力品牌在产品研发、市场定位等方面做出更精准的判断。

精华备案数重回榜首

各类功效布局持续收缩

染发类涨势喜人

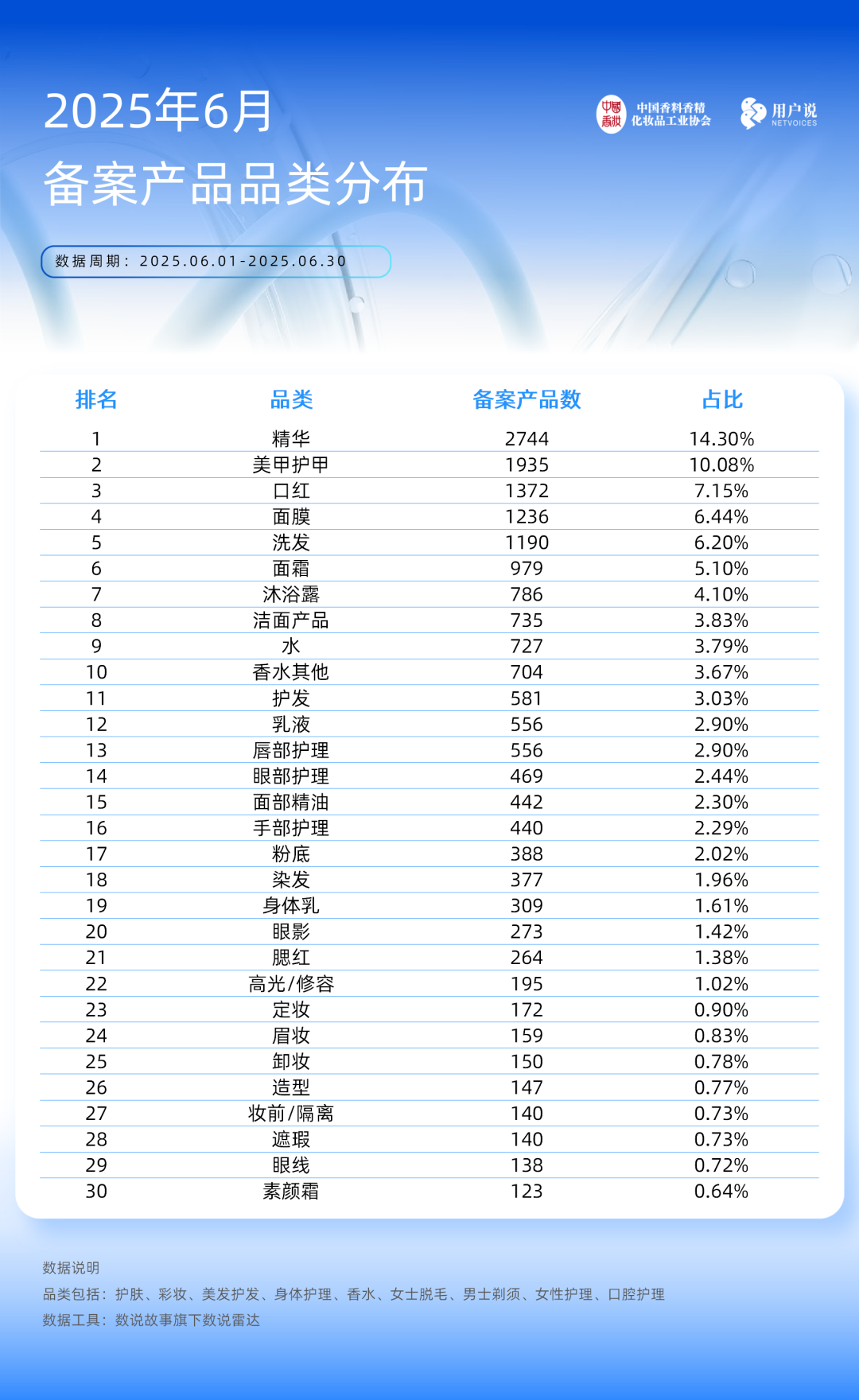

2025年6月精华类产品备案2744件,占当月总备案数的14.30%,再续过往高位战绩,重回榜首。口红类超越面膜类(本期位列第四),今年首次进入榜单前三。相较于5月,面膜类占比从7.53%降至6.44%,这可能与季节交替、温度变化而产生的消费者护肤需求变化相关。

美甲护甲类占比从17.86%降至10.08%,未能保住5月的榜首地位。值得关注的是,染发类增速明显,占比从0.55%提升至1.96%,排名从垫底的第30名跃升至第18名,这或许与染发旺季的到来有关,品牌方提前布局,以抢占庞大的染发产品市场。与此同时,染发产品备案数的增长,直接助力了6月特殊化妆品备案占比的上升。

特证市场有望扩张

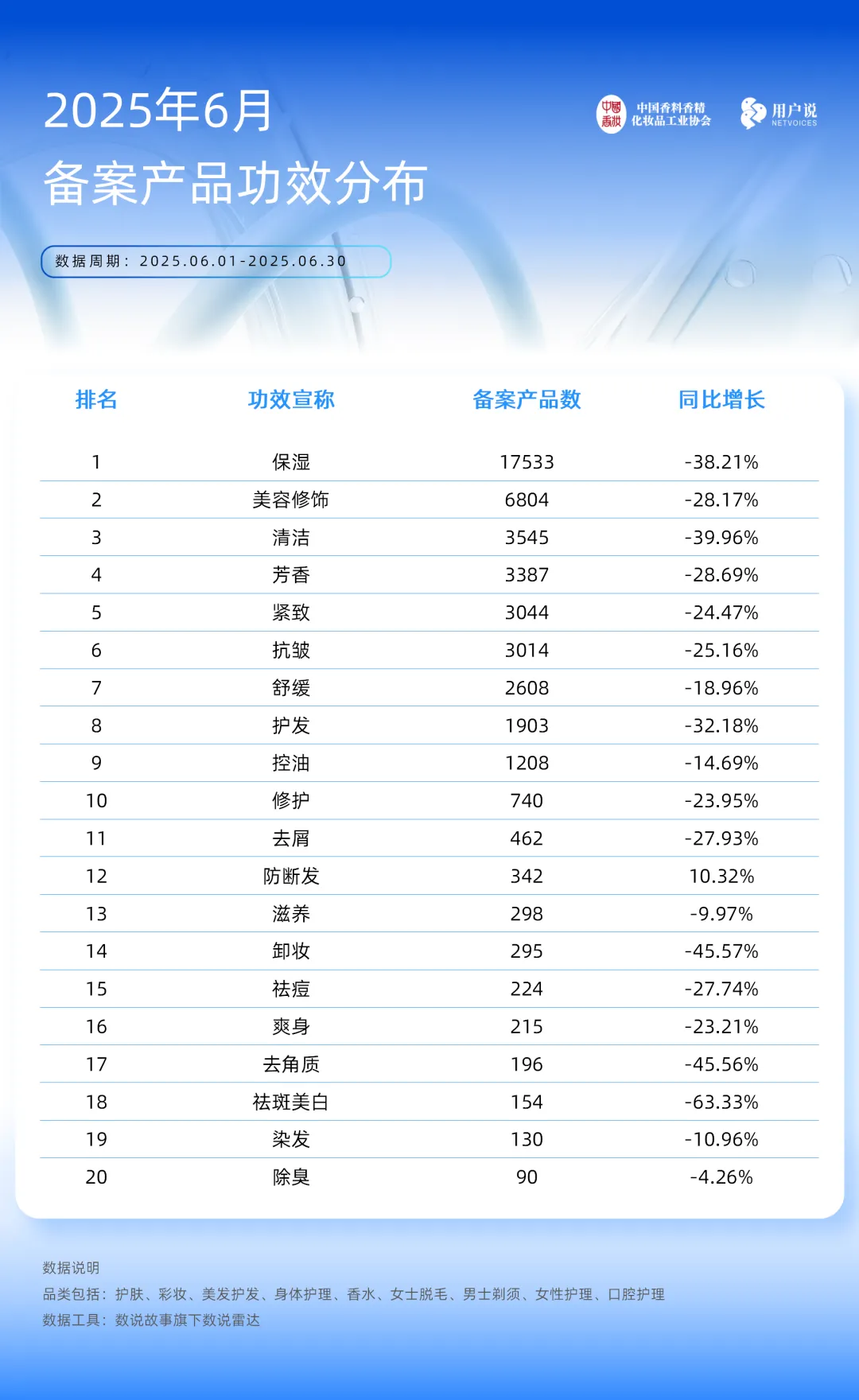

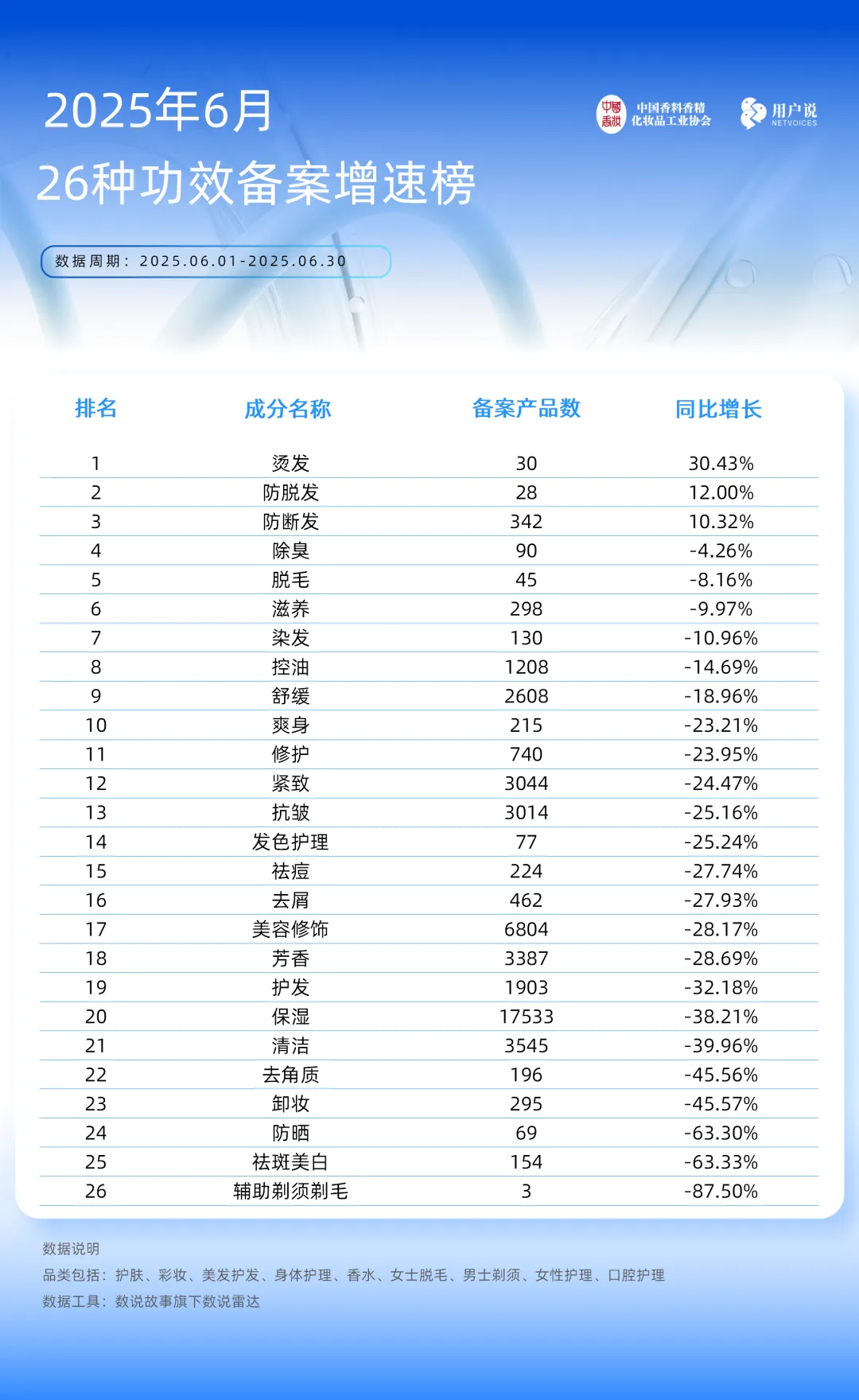

本月各个功效细分备案数量大体呈现下滑趋势,下滑区间在4.26%—63.33%。美容修饰类备案数量则跌出五位数,由5月的12564件降至6804件,这可能与夏季到来,高温使消费者减少面部彩妆的使用,品牌方减少投入以控制成本相关。

值得关注的是,烫发、防脱发、防断发功效产品均出现上涨趋势,分别增长30.43%、12.00%、10.32%。过往呈持续下降趋势的祛斑美白功效产品备案量也有些许增加,由5月的89件增加至154件,数量增长接近一倍。这表明祛斑美白等特殊功效产品的市场前景或在提高。近期,妮维雅630系列获得国内首个“美白双特证”,该产品的成功拿证,或将带动品牌方加大对此类产品的投入程度。

修护类成分逆势上升

高温驱动成分转型

牛油果树果脂排位跃升

2025年6月活性成分备案热度整体出现下滑,TOP20同比均无增长,但相较5月,平均同比跌幅有所收窄,市场趋于稳定。TOP5成分依旧稳定占领榜单,分别为透明质酸钠(7889件)、烟酰胺(4530件)、生育酚乙酸酯(4196件)、尿囊素(4144件)、泛醇(3961件)。

牛油果树果脂增长明显,备案数由5月的1817件增至2167件,排名跃升5位。牛油果树果脂来源于乳油木的果实,含有丰富的维生素、甾醇和磷脂等,有良好的营养及渗透作用,可以给予肌肤充分滋养,对干燥、老化和问题性肌肤适用,同时对干燥、热损伤的头发也有调理作用,可以使头发变得柔顺富有光泽。此外,同样主打修护的生育酚(2976件)、积雪草提取物(3255件)等备案数量也有所上涨。

棕榈酸乙基己酯新上榜

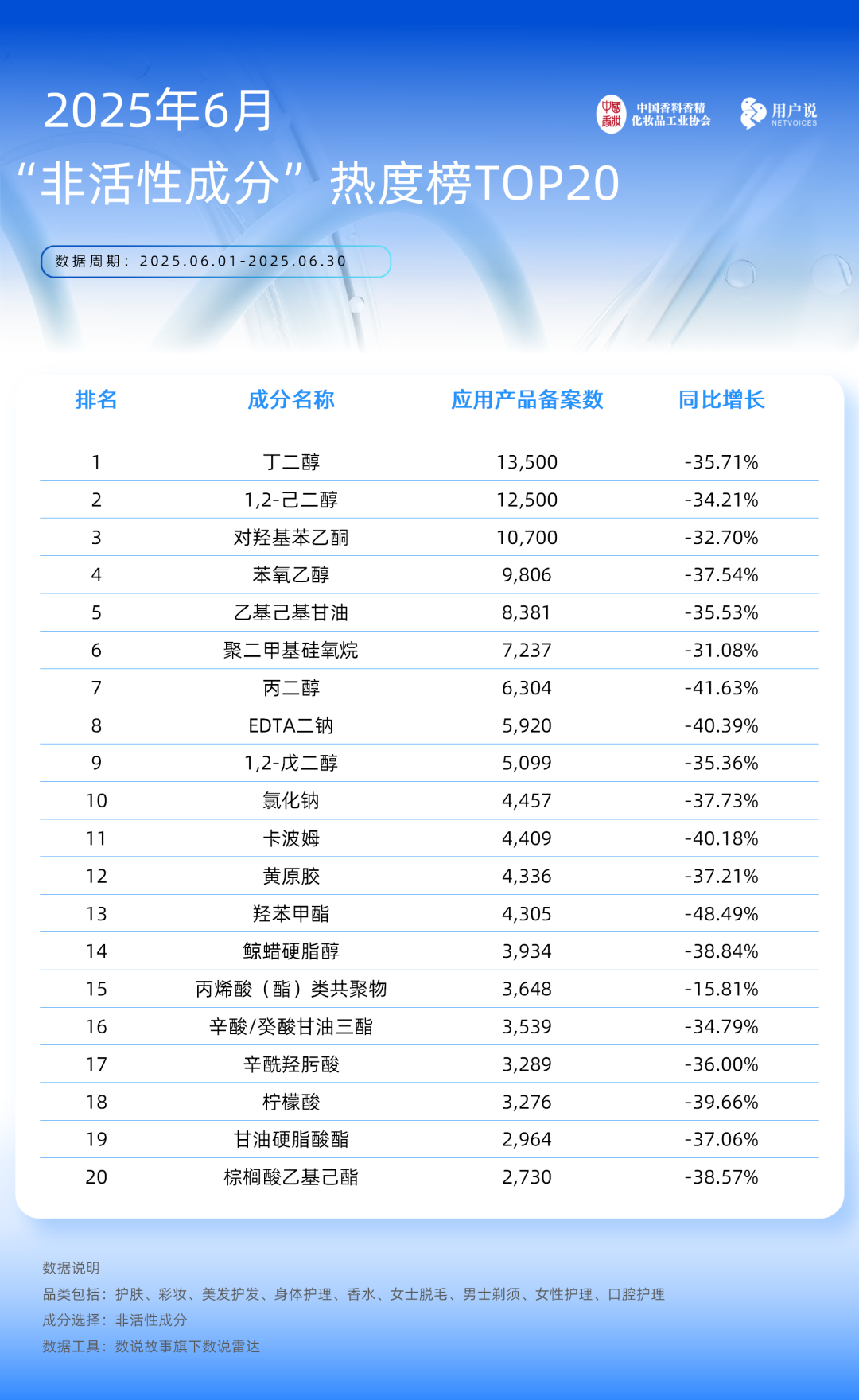

2025年6月非活性成分热度TOP20同样出现下滑,丁二醇以13500件的备案数继续占领榜首。由于季节更替导致的消费者需求变化,部分较为厚重的成分如丙二醇(6304件)等保湿剂需求下降,而辛酸/癸酸甘油三酯(3539件)等轻质润肤剂备案数量增长,同比增长回升至-34.79%。

棕榈酸乙基己酯新上榜本期非活性成分榜单。棕榈酸乙基已酯属于合成酯,是优良的皮肤柔润剂,性质稳定,不易氧化或产生异味。该成分分子小,易深入毛孔,无一般植物油的黏腻感,广泛适用于卸妆油、防晒等产品中。进入6月,温度持续走高,市场对质地清爽、易吸收的产品需求度明显提升,这或是该成分热度上升的主要驱动因素。

成分市场持续退潮

植物系稳健“入场”

成分类型分化显著

2025年6月抗皱紧致成分备案数整体出现微增趋势,但内部分化显著:抗氧化和天然成分如神经酰胺NP、积雪草提取物等增长强劲,合成抗皱成分如羟丙基四氢吡喃三醇、肌肽明显下降。透明质酸钠以5458件备案数与-39.60%的跌幅稳坐榜一,依旧大幅超过第2名烟酰胺(3172件)和第3名生育酚乙酸酯(2884件)。

氢化卵磷脂踢馆成功,以830件的备案数进入本期非活性物质TOP20热度榜,反映了市场对技术升级与成分迭代的需求。氢化卵磷脂是一种经特殊处理的磷脂类化合物,在化妆品中主要作为乳化剂、渗透促进剂和活性成分载体使用。

珀莱雅多款主打抗皱紧致的产品中均添加了氢化卵磷脂,如珀莱雅红宝石面霜、珀莱雅红宝石活肤乳、珀莱雅双抗面膜等,可看出该成分在抗皱紧致产品的市场地位正逐渐增高。

天然抗氧成分突围

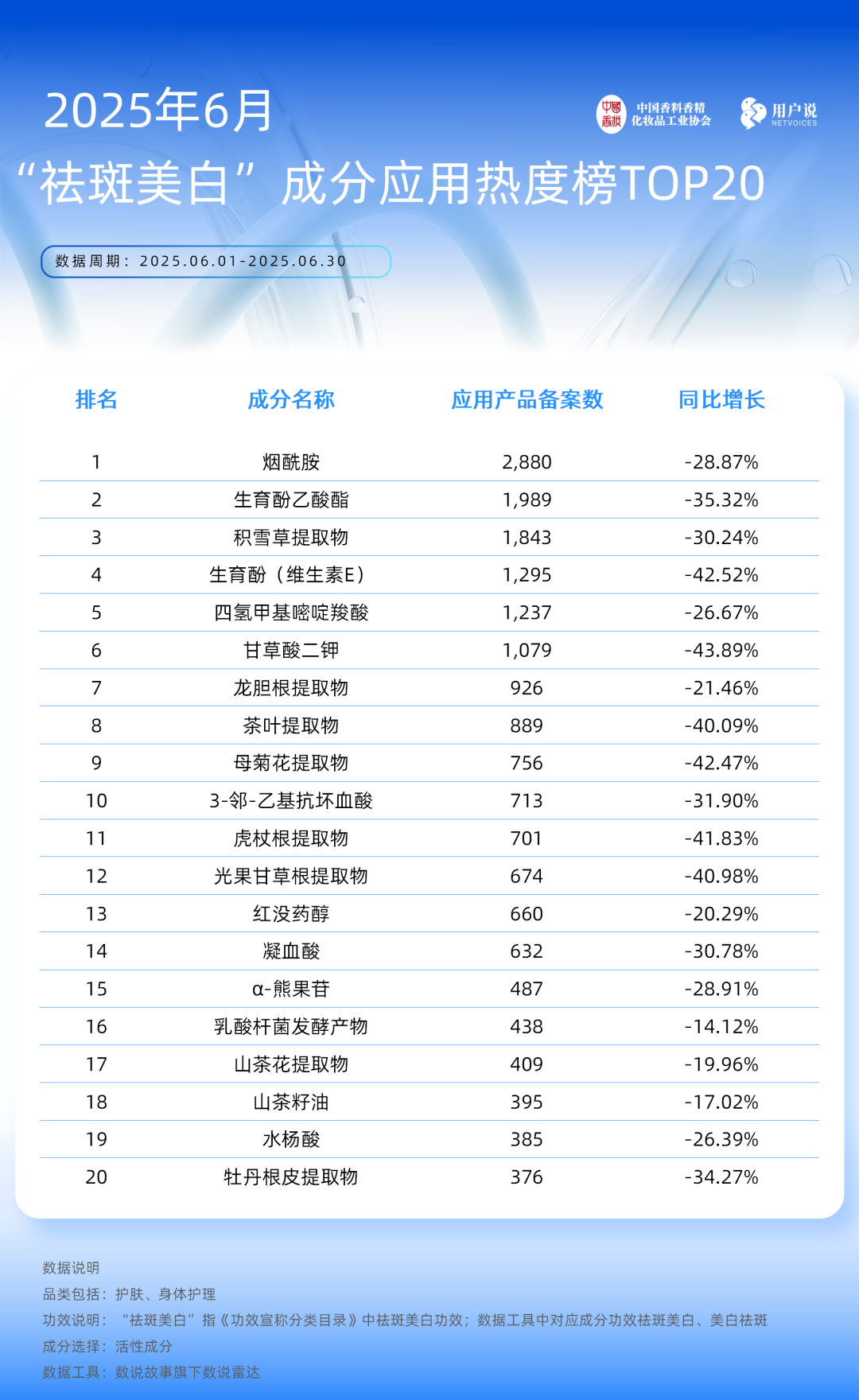

祛斑美白赛道的TOP20产品备案数出现同比负增长趋势,跌幅位于-14.12%至-43.89%区间,并且产品备案数对比5月全线减少,前三名烟酰胺(2880件)、生育酚乙酸酯(1989件)、积雪草提取物(1843件)备案数均大幅降低,数量均减少近50%。

山茶花提取物、山茶籽油逆袭入榜,同比跌幅分别为-19.96%与-17.02%,可看出这两种成分具有较强的抗跌性及较大的发展空间。山茶花提取物与山茶籽油均来自山茶,山茶花提取物蕴含丰富的多酚类物质,山茶籽油含茶多酚、角鲨烯等物质,两者皆具有很强的抗氧化作用。

以溪木源山茶花舒敏修护精华水为例,该产品中山茶花提取物的添加量是抗氧化成分中排位第一,仅次于1,3-丙二醇、1,2-己二醇和丁二醇以保湿为主要功效的成分。除该产品外,溪木源山茶花舒缓修护精华乳、溪木源山茶花舒敏修护精华霜中,均添加了含量不低的山茶花提取物与山茶籽油。

植物系成分热度回升

本期控油祛痘TOP20产品备案数同比均下降,尿囊素、黄芩根提取物和甘草酸二钾分别以2747件、1535件和1173件位于本期前3名,但三者备案数量相较5月均出现下降。PCA钠备案数量有所增加,但同比降幅最大,为-48.35%,并且排名跌至第18位。

防风根提取物和积雪草苷分别以217件和211件的备案数量挤入榜单,两者备案数量相差不大,但同比跌幅却有超2倍的差值,积雪草苷以-15.26%的同比跌幅赢过防风根提取物(-33.64%),表现出了良好的抗跌性。北美金缕梅提取物(299件)、牡丹根皮提取物(417件)、迷迭香叶提取物(807件)等植物系成分备案数量对比上期均有增长,表明大众对于天然控油祛痘成分的关注度持续上升。

高效修护成分市场回升

本期舒缓修护热度榜也出现整体下滑趋势,但总体跌幅有所收窄,位于-10.47%至-43.89%区间。尿囊素、积雪草提取物、黄芩根提取物马太效应显著,分别以2417件、1843件、1368件继续占领榜单前三名。神经酰胺NP(937件)和β-葡聚糖(816件)产品备案数均有所增加,排名分别上升2位和4位,直击“屏障受损”痛点。

神经酰胺NP是神经酰胺家族的重要亚型之一,在护肤品中主要作为屏障修护核心成分使用,主要的作用是修复干燥受损肌肤,维持肌肤弹性和水润。毕生之研厚脸皮乳添加PL- Ceramide™和PL- PhytoSLC®自研神经酰胺及促进剂。使用该产品4周,脸颊表皮厚度显著性升高28.42%(p<0.001),真皮厚度显著性升高21.25%(p<0.001)。

研究表明,β-葡聚糖与细胞膜受体结合后会引起一系列立体化学变化,从而激活巨噬细胞,产生表皮生长因子等,在衰老或长有皱纹的皮肤上,表皮细胞生长因子的增加可以提高胶原蛋白和弹性蛋白的生成,进而使皮肤的外观得以改善,并使细小的皱纹消失。

温和成分抢占市场

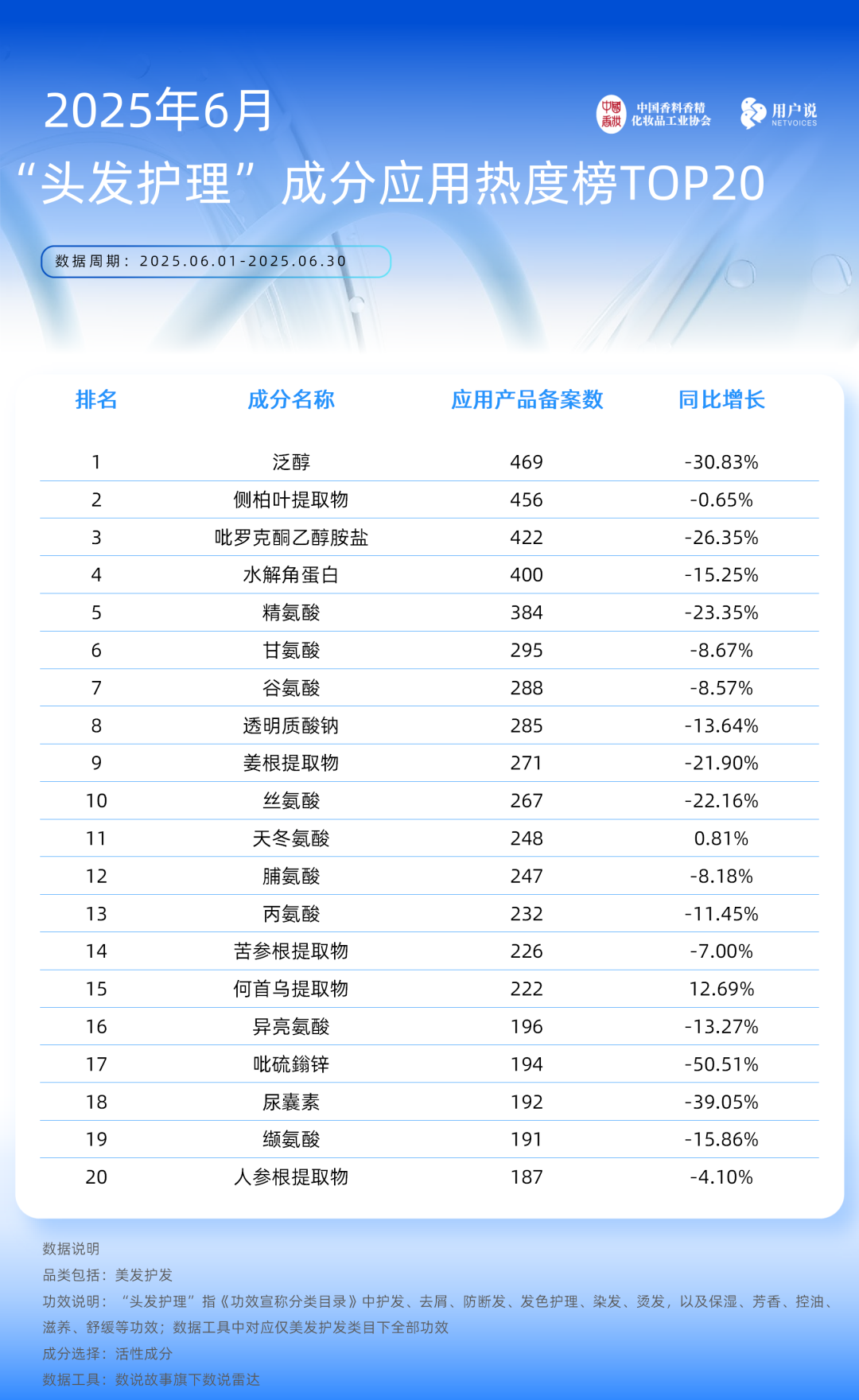

本期头发护理功效成分整体备案数呈现增长态势,且同比跌幅放缓,集中在-0.65%至-40%,市场活跃度正逐步上升。尿囊素下降幅度最大(-39.05%),泛醇以469件的备案数占领榜首,氨基酸和植物提取物等功能性和天然成分占比较大。

缬氨酸时隔两月再次入榜,替代了5月上榜的乳酸钠。缬氨酸与其他氨基酸相仿,有调理皮肤的功能,同时可保湿、活血和加快创伤愈合。乳酸钠主打去角质,刺激性较强,而缬氨酸是典型小分子氨基酸,更为温和。缬氨酸的再次入榜,表明大众对温和型成分关注度增加,此类成分或将成为头发护理市场的主导。

姜根提取物(271件)、苦参根提取物(226件)、何首乌提取物(222件)等植物类成分备案数稳步增长,其中何首乌提取物同比出现12.69%正向增长。何首乌提取物提取自蓼科植物何首乌,有乌发生发的作用,因其使头发黑亮的能力而在头发护理类产品中有广泛的应用。霸王首乌固发洗发液(防脱型)中便添加了何首乌提取物,该产品主打防脱和固发,同时也能调理头皮。

6月,以棕榈酸乙基己酯、山茶花提取物、神经酰胺NP为代表,“清爽”、“天然”、“高效”等关键词正加速进大众视线,这要求品牌方加快配方迭代速度,在产品质地、功效宣称和使用体验等方面进行全方位升级,以满足消费者随季节变化的精准护肤需求。

与此同时,在功效护肤热潮的推动下,特殊用途化妆品市场展现出强劲增长潜力。尽管特殊化妆品面临审批周期长、备案要求高等挑战,但消费升级带来的市场需求持续扩大。对品牌而言,把握好这一机遇,能够建立技术壁垒、抢占高附加值市场;对消费者来说,则意味着更专业、更安全的功效护肤选择。

在消费降级的大环境下,消费者们在购买产品时比以往更加谨慎,但所追求的“安全、有效”的理念却不会改变,这要求品牌方在研发及生产时需更加注重产品的品质与功效。

这种双重格局,既是消费压力下的市场分化,更是产业升级的必然趋势,在未来将持续推动化妆品行业向专业化、细分化的方向更高质量发展。